共同生活で人を磨く。早稲田大学 国際学生寮WIS...

2/10(火)

2026年

SHARE

ビジョナリー編集部 2025/07/24

突然ですが、次の2つのフレーズを比べてみてください。

どちらも本質的には同じ意味ですが、受ける印象はまったく異なりますよね。前者には“安心感”を、後者には“リスク”を強く感じるのではないでしょうか。

この「同じ内容でも表現の仕方によって人の判断が大きく変わる」現象こそが、フレーミング効果です。

ビジネスの現場では、提案や報告、営業やマーケティングなど、ありとあらゆる場面で「伝え方」が結果を大きく左右します。フレーミング効果を理解し、使いこなすことは、ビジネスマンにとってまさに「勝ち筋」をつかむ最強の武器となるのです。

フレーミング効果とは、同じ情報でも、どこに焦点を当て、どう表現するかによって、受け手の印象や行動が大きく変わる心理現象です。

「フレーム」とは“額縁”や“枠組み”の意味。まるで同じ絵でも、額縁を変えればまったく違う印象になるように、情報も「見せ方次第」でガラリと評価が変わるのです。

こうした例は、私たちの日常のあらゆる買い物や意思決定の場面で、無意識のうちに影響を与えています。

フレーミング効果を検討するために考案されたのが、ノーベル経済学賞受賞者ダニエル・カーネマン氏らによる有名な「アジア病問題」の実験です。

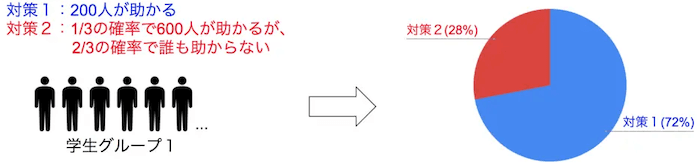

600人が死亡する恐れのある病気への対策案として、学生がどちらを選ぶかの実験で、

のように「助かる人数(利益)」を強調した場合、確実に助かる案を多くの人が選びました。

一方、

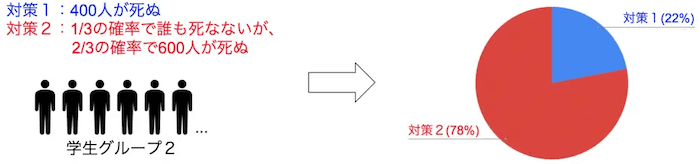

一方、

のように「400人が死ぬ(損失)」という表現に変えると、全員助かる可能性に賭ける人が多くなりました。

同じ内容でも、「得」か「損」か、どちらにフォーカスするかで、人は驚くほど意思決定を変えてしまうのです。

同じ内容でも、「得」か「損」か、どちらにフォーカスするかで、人は驚くほど意思決定を変えてしまうのです。

同じ情報でも、「成功率80%」と「失敗率20%」では、前者の方が安心感を与え、行動を後押しします。また、「80%の方が美味しい」と「20%の方は不味いと言っている」では、受ける印象がまったく異なります。

ポジティブな言い換え(リフレーミング)は、相手の感情を前向きにし、思わず行動したくなる心理を生み出します。

フレーミング効果の背景には、「プロスペクト理論」という行動経済学の理論が存在します。

このように、人間の意思決定は合理的ではなく、心理的なバイアスに大きく左右されています。だからこそ、「どう伝えるか(フレーミング)」が、ビジネスの成否を大きく分けるカギとなるのです。

伝え方を少し変えるだけで、ビジネスの成果は大きく変わります。

今日からぜひ、あなたの「言葉のフレーム」を意識してみてください。きっと、これまで気づかなかった伝え方のパワーを実感できるはずです。