芋焼酎の概念が変わる。衝撃の「ライチ香」と40度...

2/10(火)

2026年

SHARE

ビジョナリー編集部 2025/07/25

少子高齢化や働き方の多様化──いま、日本の企業現場では、かつてない規模で「人材不足」の問題が浮き彫りになっている。

その要因は一つではない。

特に「少子高齢化」は、企業経営者や人事担当者にとって見過ごせないキーワードだ。1970年代の第2次ベビーブーム以降、出生率の低下と高齢化が急速に進行。働く意欲はあっても、健康や体力面の事情から長時間労働が難しい高齢層が増加しており、やむなく非正規雇用を選択するか、そもそも就業自体が困難な人も少なくない。

このような状況が、業務負担を増加させ、長時間労働や休日出勤の常態化を引き起こしている。さらに、2023年11月にTOKYO MXで放送された番組では「日本人の海外永住者が過去最高の55万7,000人超えを記録」と報じられ、日本における労働力は減り続け、国内の人材不足の拍車がかかっている。

人材不足が企業経営に及ぼす影響は多岐にわたる。

職場の人数が減っても、業務量は変わらない──そのしわ寄せが残された社員に集中し、プライベートや休息の時間まで削られる。体調を崩して退職する社員が増えるなど「負のスパイラル」が現場で進行している。結果として、業務の質や生産性も大きく低下し、企業の持続的な成長自体が危ぶまれるケースもあるようだ。

人材不足の悪循環を断ち切り、持続可能な組織運営を行うために、企業はどのような手を打てばよいのか。現場で実効性が高いとされる5つのポイントをまとめてみた。

まず取り組むべきは「業務の可視化と棚卸し」だろう。どの業務が本当に必要か、不必要な作業や属人化した業務はないか。「可視化」による現状把握と、マニュアル化が運用を効率化し、のちの「業務自動化」にもつながる土台になる。

「ルーチンワークはツールに任せる」──これは、限られた人員で成果を上げるうえで不可欠な発想だ。人がやらなくてもよい仕事を自動化することで、従業員の負荷を大きく軽減し、本来の創造的な業務に集中できるようになる。

働き続けたいと思える環境を整えることも重要だ。待遇や報酬の見直しだけでなく、テレワークやフレックスタイム制など柔軟な働き方の導入も、従業員の満足度や定着率を高めることに寄与する。

採用時のミスマッチを減らすことで、早期離職のリスクを抑えることができる。募集要項の明確化や現場社員との座談会、職場体験の機会を設けるなど、実態を伝え、入社後のギャップを減らす工夫が求められる。

社員同士の信頼関係や心理的安全性は、定着率やモチベーションに直結するといわれている。1on1ミーティングや社内SNS、評価制度の透明化など、日常的な対話の場をつくることが大切である。

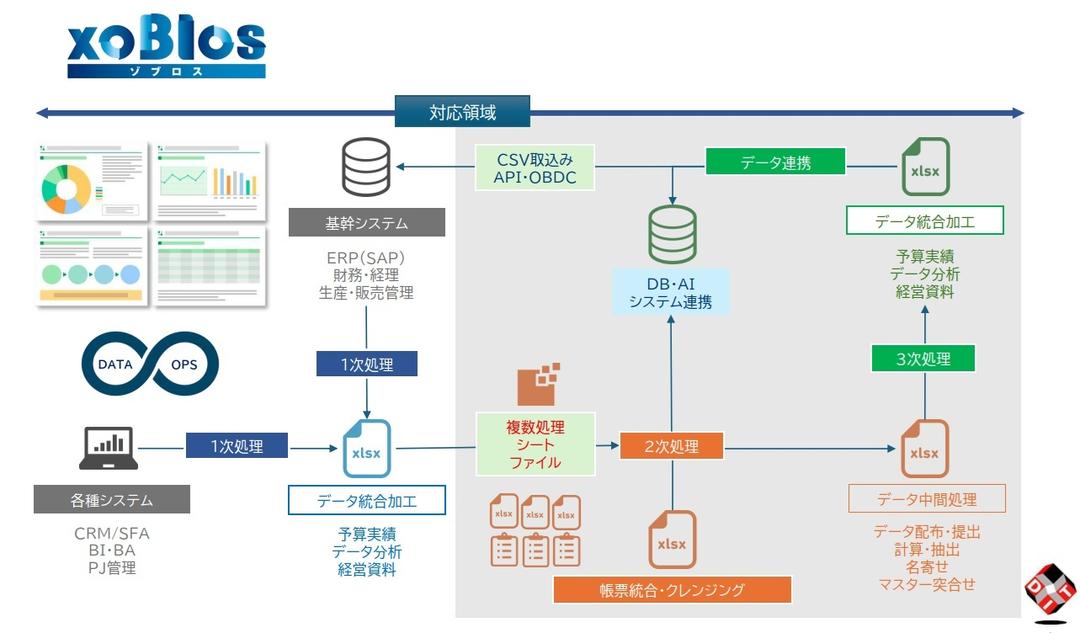

上記のような対策の中でも、業務自動化は特に即効性があり、少ないリソースでも成果を上げられる有効な手段である。その分野で今注目されているのが、DITによる業務自動化ツール「xoBlos(ゾブロス)」だ。Excel®データの自動処理を大の得意とし、ルールを作成すれば、時間のかかっていた複雑な集計やシステム連携用データの作成もボタン一つで完結するという。

xoBlos(ゾブロス)の特徴

企業ごとに異なる業務工程も「自動化の手順」として定義でき、ワンクリックで集計が完了する。導入企業からは「集計業務の工数が7割削減できた」「人手によるミスがゼロになった」といった声が寄せられている。

このように、業務自動化ツールは人材不足に対して即効性のある手段のひとつといえる。 人手を増やすのではなく、業務そのものの“仕組み”にメスを入れる──その発想の転換こそ、今後の組織づくりに欠かせない視点となりそうだ。

人材不足という難題に直面したとき、「人を増やす」ことだけが唯一の解決策ではない。 業務のあり方を見直し、自動化できる領域はシステムに任せ、働く人にとって続けやすい環境整備に取り組む。そうした地道な改革の積み重ねが、やがて大きな改善につながっていくはずだ。