節分商戦の主役は恵方巻?豆まきと並び立つ存在にな...

2/2(月)

2026年

SHARE

ビジョナリー編集部 2025/08/05

「津波」と聞くと、巨大な波が街を飲み込むイメージを持つ方が多いかもしれません。しかし、たった30cmの津波でも人は立てなくなるほど、津波は想像をはるかに超える力を持っています。

津波はどのようにして発生し、なぜこれほどまでに私たちの暮らしを脅かすのでしょうか。本記事では、津波のメカニズムと脅威、そして先人たちが残した“命を守るための知恵”について、科学と歴史の両面から紐解きます。

まず押さえておきたいのは、津波と日常的に目にする波(波浪)の違いです。風が吹いて水面が揺れるのが波浪と言われる普通の波です。一方で津波は、海底の大地震などで海底全体が隆起または沈降することで、海水全体が大きく動き出す現象です。

たとえばプールの水面を想像してください。風で表面だけが揺れるのが波浪ですが、子どもたちが一斉にプールの端から端まで押し流すように動くと、プール全体の水が大きく動きます。これが津波のイメージに近いものです。

津波のスピードは、海が深ければ深いほど速くなります。例えば、水深5,000mの太平洋の沖合では、なんと時速約800km――ジェット機並みの速度になります。陸地に近づき水深が浅くなると減速しますが、それでも時速30km以上。自動車並みの速さで押し寄せます。

さらに恐ろしいのは、津波が陸地に近づくと波の高さが急激に増す点です。複数の波が合体し、最初の波よりも後から来る波の方が高くなることもあります。V字型の湾や岬の先端などの地形では、2mの津波が一気に8mになることもあり得ます。

通常の波と比べて、津波は“波長”が非常に長く、数kmから数百kmにも及びます。そのため、津波は膨大な量の海水を一度に陸上へ押し流すのです。60cmの高さで車が動けなくなり、2mの高さになるとほとんどの木造家屋が倒壊するほどです。

地球の表面は「プレート」と呼ばれる巨大な岩盤で覆われており、これらが年数cm単位で動いています。日本列島は4つのプレートがぶつかり合う場所に位置し、非常に“ひずみ”がたまりやすい地形です。

そのひずみが限界に達すると、プレートが突然ずれ動き、海底が持ち上がったり沈んだりします。この瞬間、海面全体が上下に揺さぶられ、四方八方にエネルギーが伝わっていく――これが「津波」の発生プロセスです。

2011年の東日本大震災では、最大9.3mの津波(福島県相馬港)と、40mを超える遡上高(岩手県大船渡市)という日本観測史上最大の記録が残りました。防波堤をもろともせず、町を一瞬で飲み込む津波の威力は、多くの人々の想像を絶するものでした。

津波の恐ろしさは、高さだけではありません。押し寄せるスピード、繰り返し襲う複数回の波、地形による波高の増幅、そして遠く離れた国からも到達するそのエネルギー――。津波警報や注意報が出てからでは遅いこともあるため、事前の知識と日頃からの備えが何よりも重要となります。

津波は“目に見えてから”避難を始めても間に合わないことがほとんどです。強い揺れを感じたら、すぐに高台や避難ビルなど安全な場所へ移動しましょう。「津波は引き波から始まる」とよく言われますが、必ずしもそうとは限りません。最初から高い波が押し寄せるケースも多いため、油断は禁物です。

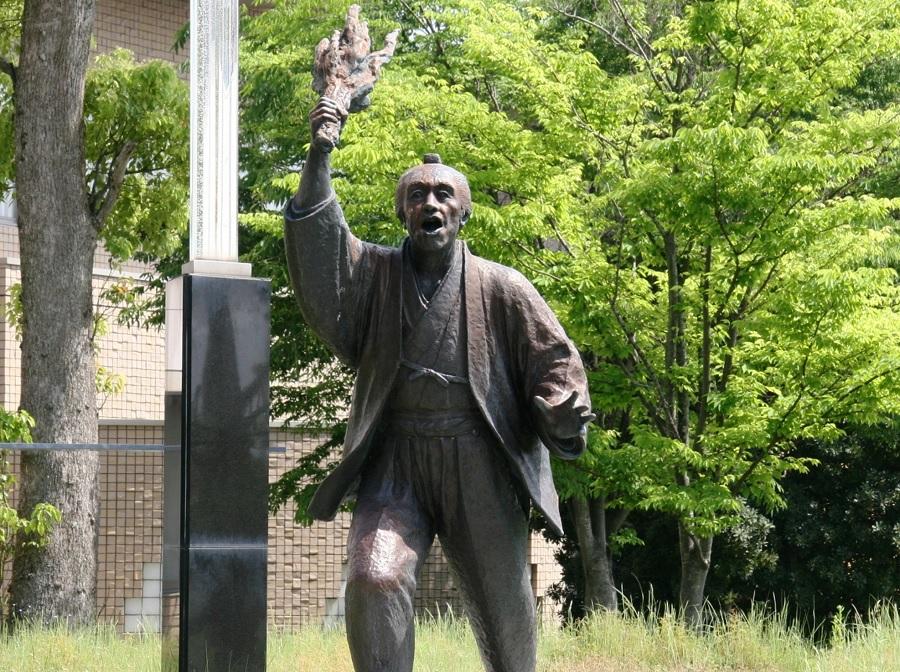

津波に翻弄されてきた日本の歴史。しかし、ただ被害を受けるだけでなく、先人たちは知恵と勇気で多くの命を守ってきました。その代表例が「稲むらの火」の逸話です。

1854年11月5日に、安政南海地震による津波が和歌山県・広村(現・広川町)を襲いました。村人たちが呆然とする中、醤油業を営んでいた濱口梧陵は即座に高台への避難を呼びかけました。しかし、日が沈み、逃げ遅れる人が続出。そこで梧陵は、田んぼに積まれた稲むら(稲の束)に火をつけ、避難経路を明るく照らしました。

この「稲むらの火」に導かれ、ほとんどの村人が無事避難。さらに梧陵は私財を投じて防潮堤を建設し、後の1946年昭和南海地震の津波では、防潮堤の内側は大きな被害を免れました。

この物語は、2015年に国連の満場一致で、11月5日が「世界津波の日」が制定されるきっかけにもなり、今も防災教育の象徴的な教訓として語り継がれています。

もう一つ、津波から命を守るための大切な知恵が三陸地方に伝わる「津波てんでんこ」です。

意味は「津波のときは、てんでんばらばらに逃げろ」。これは極限の状況下で一人でも多く助かるための“究極の自助”の教えです。

特に、家族や友人が気になるからといって助けに戻ると、共倒れになるリスクが非常に高まります。てんでんこは、各自がまず自分の命を守ることで、結果的に全体の生存率を高める行動原則なのです。また、1人が避難する姿を見ることで、他の人が避難を始めるきっかけになり避難が連鎖する効果もあります。

2011年の東日本大震災では、岩手県釜石市の小中学生約570人が、津波発生直後に誰よりも早く避難を開始しました。

教師の「点呼は取らなくていいから、走れ!」という指示のもと、中学生たちは即座に避難をはじめ、避難する中学生をみた小学生もすぐに高台を目指しました。その結果、全員が生還を果たし、「釜石の奇跡」として全国に知られるようになりました。

この背景には、日頃から「津波てんでんこ」の精神を学び、定期的な避難訓練を重ねていた――まさに「知識と訓練」が命を守る現実的な証拠となったのです。

日本列島は、世界でも有数の津波発生リスクを抱えた地域。しかも、津波は数十年、数百年という長いスパンで繰り返されます。

津波から命を守るために大切なのは、「津波の仕組みと危険性を知る」こと、そして「日頃から備え、訓練を怠らない」ことです。

津波は、科学技術が進歩した現代においても、予知しきれない自然の脅威です。しかし、私たちには先人たちが残した知恵と、科学的な知見、そして日々の備えがあります。

今日からできる小さな備えが、未来の命を守る――。そう信じて、一人ひとりが「知り」「備え」「行動する」ことの大切さを、今一度心に刻みましょう。