子どもの頭の怪我にどう備える? サッカー界の「新...

12/16(火)

2025年

SHARE

ビジョナリー編集部 2025/07/14

仕事中や昼休みに缶コーヒーを手に取り、ほっと一息ついた経験は誰もがあるはずだ。その中でも日本人になじみ深いブランドの一つが、サントリーの『BOSS』だろう。

1992年、「働く人の相棒」というコンセプトのもとに誕生した缶コーヒーブランド「BOSS」。その歩みは、2017年のペットボトルコーヒー「クラフトボス」の登場によって一層加速し、それまでのコーヒー業界の常識を塗り替えてきた。近年ではコーヒーだけでなく、紅茶飲料のTEAシリーズの展開もしており、さまざまな形で働く人に寄り添っている。

そんな日本のコーヒー市場を牽引してきた「BOSS」だが、ここ数年、海外展開を拡大している。現在は世界7ヵ国で展開しているが、日本とは文化も風習も異なる海外で、BOSSはどのようにして現地市場にアプローチしているのか。その戦略を探った。

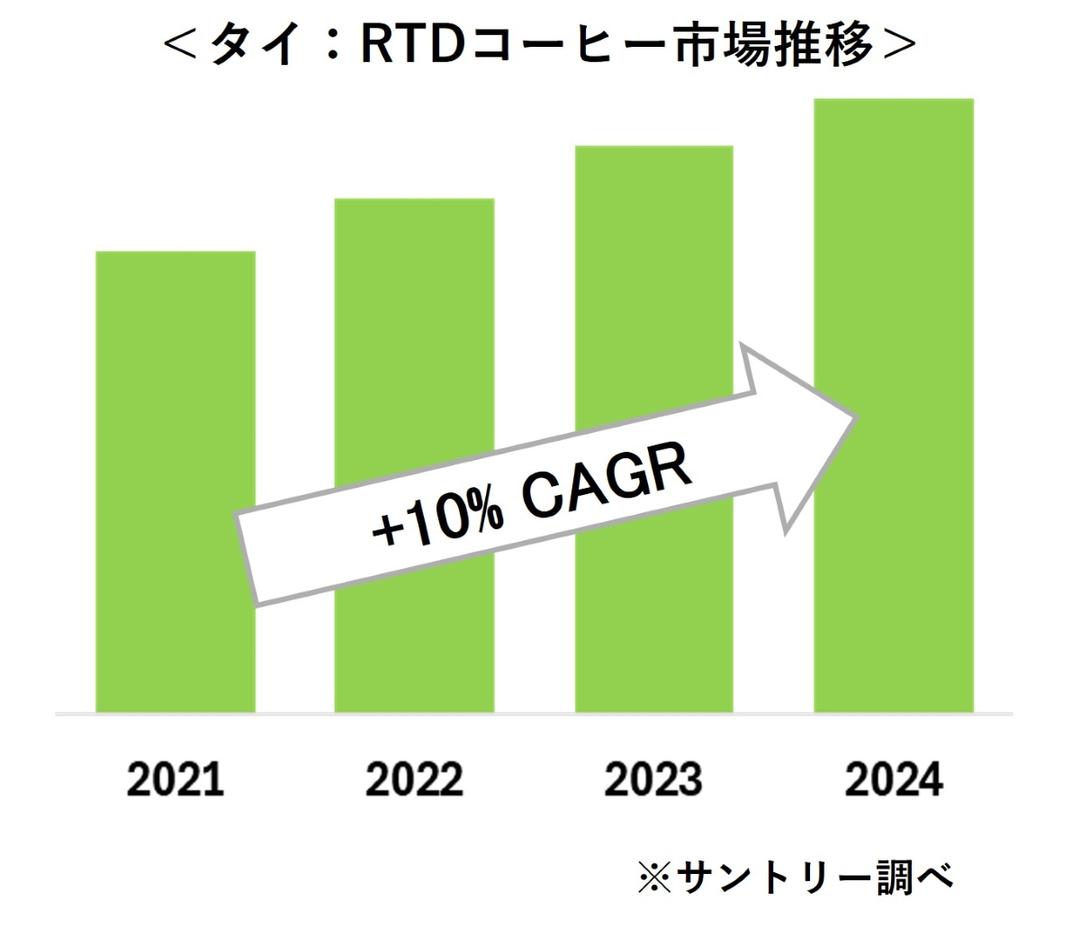

近年、世界的にコーヒーの需要が高まっているなか、とりわけ目覚ましい消費量の伸びを見せているのが、タイだ。中でも缶やペットボトル入りのRTD(Ready to Drink)コーヒー市場が急拡大している背景には、カフェやショップコーヒーなどの店舗が増加していることや、商品ラインナップの拡充により消費者の選択肢が広がったことがあるという。

従来タイ市場では、苦みが強く、いわゆる“気付け”として飲用されるコーヒーが主流だった。しかし、カフェ文化の浸透や、新規参入ブランドなどの増加によって市場が活性化し、カフェで展開されるような「なめらかで香り豊かな豆本来の味わい」への需要が高まり、高価格・高品質なコーヒーへのニーズが拡大している。

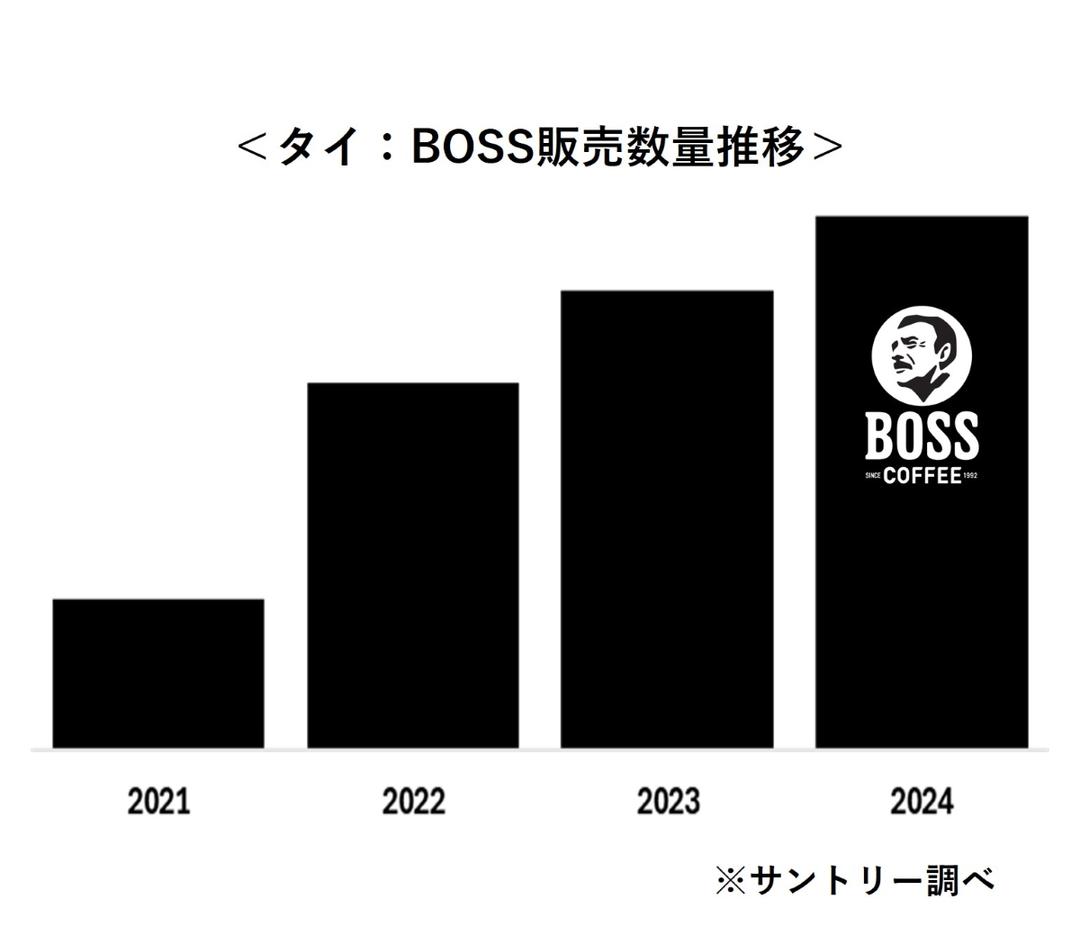

まだこれから市場としても文化としても発展していく余地があり、チャンスの芽があるタイ市場。そんな市場の変化をいち早く捉えた「BOSS」は2021年、タイでの挑戦に乗り出したのである。

実は日本で販売されている「BOSS」と海外で販売されているものとでは、味わいやパッケージが大きく異なる。「働く人の相棒」というブランドコンセプトこそ同じだが、各国の働く人のニーズや嗜好に合わせ、商品設計そのものを変えているという。タイで販売されている商品も、例外ではない。

一般的にブランドを海外展開する場合、ブランドの世界観を画一的に打ち出すのがグローバル展開に多く見られるパターンだ。商品の味わいやパッケージなどはほぼ同じ設計のまま、世界中で同じ飲用体験ができるようになっている事例がほとんどである。しかし、「BOSS」はこの手法とは反対に、現地のユーザーの価値観に合わせてブランド自体をローカライズした、独自のマーケティング手法を展開した。この手法は手間も時間もかかるが、各国でコーヒーに求められる価値や文化が異なるため、あえてサントリー流を貫いているという。

日本は、多様なコーヒー需要に応えるブランドや商品がひしめく、コーヒー文化の成熟市場だと言われている。一方タイは、今後さらなる多様化が進み、発展が期待される市場だ。日本で培ってきた知見がある「BOSS」だからこそ、RTDコーヒーで強みを活かし、タイならではの市場を創造するチャレンジができるのかもしれない。

タイでの「BOSS」は、発売当初こそ「カフェ品質のプレミアムコーヒーを手軽に飲みたい」というニーズを捉え、一定の支持を獲得することができた。しかし、コーヒーの多様化が進む中で、ユーザーはプレミアムRTDコーヒーに対して「品質やおいしさ」だけではない、新たな価値を見出していることが明らかとなった。

例えば、『大事な会議の前に飲むと自信が持てる』『結果を出さないといけない商談に持っていく』など、気持ちの支えや自信の源としてプレミアムRTDコーヒーが選ばれる場面が増えているという。

これは日本にはない、タイ特有の社会的背景も影響しているようだ。社会的な所得格差が激しいタイでは、プレミアムコーヒーを持つことで“面子”が保たれ、ビジネスシーンでの成功を手に入れやすい、という価値観があるという。「BOSS」はこうした現地の気持ちに寄り添うためにも、味覚の受容性も考慮し、日本とは異なる設計で商品開発を進めてきた。

そのマーケティング判断が間違っていなかったことは、見事に実際の市場の反応によって裏付けられている。

サントリーでは「生活者」という考え方が大事にされている。それは人を単に「消費者」としてではなく、それぞれの考え・感情を持ち、日々の生活を送る「生活者」として、あらゆる側面から捉えるということだ。だが、海外においてはこの生活者の感覚を養うことが、非常に難しい。

現地でマーケティングの陣頭指揮を執る高田潤一郎氏も、タイに駐在員として赴任した際、「まず現地の生活者の感覚をつかもうと、多くの人々の行動を観察しました。そして、その裏にある動機に対して仮説を立て、現地の同僚などに一つひとつ確認しながら、理解を深めていきました」と語る。

国民性や文化的背景、都市部と郊外に住む人の違い、嗜好の差異など、現地ならではの要素を把握することも欠かせない。缶コーヒーのメインユーザーであり肉体的活力や集中力を求める技能労働者や、プレミアムコーヒーのユーザーであるオフィスワーカーなど、ターゲット層の生の声を直接聞きに行くことは、日常だ。コンビニなどの売り場で商品を手に取っている人に声をかけ、話を聞くこともあるという。

「BOSS」のさらなる認知拡大に加え、飲用経験の機会創出のためにも、街頭サンプリングを行い、初めて飲んだ人の声を集めながら現地のリアルな反応を丹念に拾いあげてきた。

こうして現地の生活に溶け込み、生の声に耳を傾けることが、「生活者インサイト」を掴む近道になっているという。

サントリー流のマーケティングの中核には、「コアブランドイノベーション」と呼ばれる独自の手法がある。年に一度、必ずブランドとお客様の関係性を点検し、そこで浮かび上がった課題や潜在的ニーズに合わせて、ブランドの方向性を軌道修正する。そうして商品の中味やパッケージを改良し続けることで、より価値のあるものに仕上げるという取り組みだ。

海外では、製品の改良は数年に一度というのが一般的だが、サントリーは年単位で改良し続けている。さらに、この姿勢を現地に根付かせるため、駐在員という形で海外に人材が送り込まれ、現地のニーズを徹底的に拾い上げる。高田氏もその責務を担ってタイへと赴任した一人だ。

生活者とブランドの関係性、それを踏まえた製品の課題点について、生活者の生の声を聞きながら点検し、どうすればもっと良い価値を提供できるのかを突き詰めていく。その繰り返しが、生活者とブランドの関係性を強固なものにしていくのだが、この手法は時間も労力もかかり、結果が一朝一夕で出るものではないことから、海外の現地メンバーに理解してもらうのにはかなり苦労したという。しかし、地道な積み重ねを続け、徐々に結果が見えてくることで、現地メンバーの共感とリスペクトが深まり、今ではチーム一丸となって「サントリー流」を粘り強く実践できる体制が整ってきた。これも、高田氏の“やってみなはれ”精神と、マーケティングチームのブランド愛があったからこその結果だろう。

日本生まれのサントリー「BOSS」の世界に挑む物語はまだ始まったばかり。市場に寄り添った商品開発と生活者インサイトを追究する姿勢からは、他の日本ブランドも学ぶべき点が多い。 サントリーの“現地密着”の戦略が、海外の生活者とブランドの新たな関係をどう築いていくのか、引き続き注目したい。