「太れず負けた」後悔を事業に。元球児が放つ日本初...

2/4(水)

2026年

SHARE

ビジョナリー編集部 2025/10/24

「便利だけど、高い」。多くの人がデリバリーサービスにそんな印象を抱いているのではないだろうか。サービス提供にかかる手数料などが上乗せされ、店舗での価格より2〜4割ほど高くなるケースも少なくない。

この「デリバリー=高い」というイメージを払拭し、日常的な食の選択肢へと変えるべく、出前館が新たな一手を打った。2025年9月、5都市(茨城県つくば市、静岡県浜松市、愛知県名古屋市、兵庫県神戸市、福岡県北九州市)で、デリバリーでもお店と同じ価格で注文できるトライアル「お店価格で出前館〜おうちで楽しむまちグルメ〜」を開始したのだ。

生活に欠かせない“ライフインフラ”を目指すという出前館。デリバリーサービスの未来に向けた挑戦について、同社の代表取締役社長・矢野 哲氏に話を聞いた。

矢野 哲

外資系証券会社の投資銀行業務に12年間従事後、2016年LINE株式会社に入社。日本初の日米同時上場のIPO責任者を務め、M&A、ベンチャー投資、IR等のコーポレートファイナンス業務に携わり、出前館への出資も担当。LINEとヤフーの事業統合のM&A責任者を務めた後、2021年出前館のCFOに就任し、管理体制・統制強化、ビジネスモデルの転換、資金調達などを実行する。2024年9月代表取締役(CEO)に就任。

イートイン、自炊、テイクアウトといった従来の食事の選択肢に“デリバリー”が加わることの価値は大きいと矢野氏は語る。特に、時間を有効に使うことができる点に、さらなる価値があるという。

「タイムパフォーマンスを向上させ、時間を有効活用できる。そういったデリバリーの価値を1人でも多くの方に届けたいと、私たちは考えています」

デリバリーが日常の選択肢になるための最大の課題は「価格」だと矢野氏は指摘する。調査によれば、日本ではデリバリーを一度も使ったことのない消費者が7割を超えており、日常的に利用されている韓国や中国、アメリカとは大きなギャップがあるという。

「文化や地域の違いもありますが、こういった国では、デリバリーにおける商品価格はお店と同じ、むしろお店よりも安い場合もあるのです」

日本ではコロナ禍で爆発的に認知が広がったものの、店舗価格より2〜4割高い価格設定が一般的だ。そのため、ある調査結果が示す通り、現在の価格設定では日常的に利用するにはハードルが高いと感じる人が多いのが実情だ。

インターネット調査「フードデリバリーの利用状況に関する実態調査」実施:合同会社YUM JAM、2025年4月、n=551

出前館は、まず2025年3月から送料変動価格制(ダイナミックプライシング)を導入した。注文金額や配達距離、需給バランスなどを総合的に判断し、オーダーごとに送料が0円から適用される仕組みだ。これにより、例えば一度に多くの量を注文する家族や、ピークタイムを避けた注文では、よりお得な送料が適用されるようになったという。

さらに、9月からは5都市で「お店価格で出前館」というトライアルをスタートさせた。 「このトライアルは、『デリバリーをもっと日常的なものにしたい』という私たちの考えにご賛同いただいた約250店舗の加盟店にご協力いただき実施にいたりました」と矢野氏は語る。

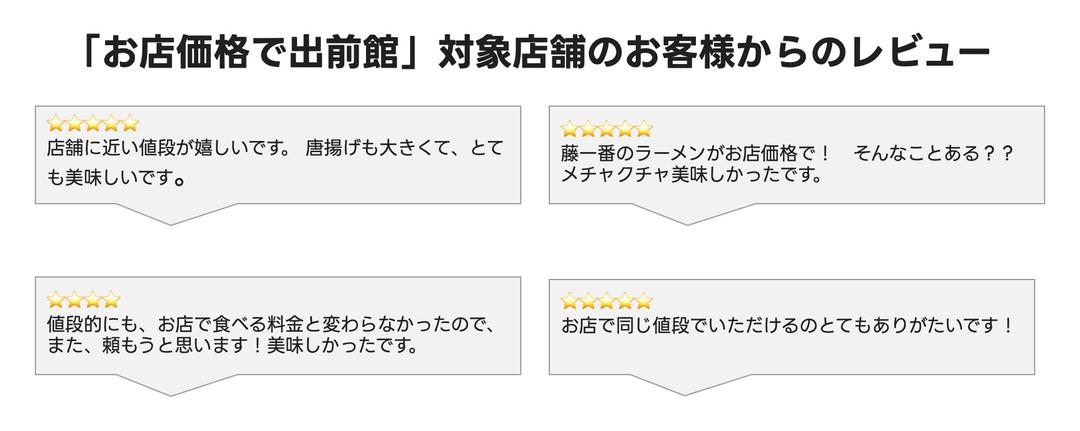

「食文化はとてもローカルなものであり、だからこそ私たちは“地域で愛されるお店”を大切にしたい。デリバリーであっても、“いつもの味”が“いつもの価格”でおうちに届くという社会を実現したいと考えていました。価格の常識を変えることで、より多くの人に日常的に使っていただける。そういったデリバリーが身近にある文化を地域レベルで作っていきたいなと考えています。開始からまだ1ヶ月ですが、オーダー数も順調に伸びており、ユーザーからも加盟店からもとても好評をいただいています」

トライアル期間は11月末までを予定しているが、ユーザーや加盟店の反応を見て、継続・拡大を検討していく方針だという。

今回の「お店価格で出前館」を始めるにあたり、不安を抱える加盟店も少なくなかったという。それでも「もっとたくさんの方に料理を届けたいから」と、出前館の思いに賛同し、「一緒にやりましょう」と言ってくれた加盟店が多かったことに感動を覚えた、と矢野氏は振り返る。

スタッフ数、料理の包装などのデリバリーのオペレーションや、対面でのサービスを重視する店の理念など、課題は様々だ。しかし、デリバリーにはファンや売り上げをさらに増やせる可能性があると矢野氏は見ている。

「出前館としても、引き続きさまざまなお店に寄り添いながら、オペレーション支援や価格の最適化などで伴走し、食事の選択肢としてデリバリーが日常の選択肢となる社会を築いていきたいです」

フードデリバリーは、食のバラエティを豊かにするだけでなく、小さな子どもがいたり、体調が悪かったりと、気軽に外食が難しい場面でも活用できる便利なサービスだと矢野氏は言う。

「食は生活の中心にあるもの。だからこそ、『いつでも頼める』『美味しい』『価格も納得できる』。そういう日常に寄り添った存在でありたいと思っています」

味やブランド、価格、信頼性、安心感、到着までの時間、そしてユーザー・加盟店・配達員との関係性。そのすべてがつながって初めて“選ばれ続けるサービス”になれると信じている、と矢野氏は力を込める。

「今回の『店頭価格でのデリバリー』は、その第一歩。フードデリバリーを“便利だけど高い贅沢品”ではなく、“便利で毎日使える存在”として、まずは多くの方に使っていただき、その便利さを感じていただきたい。そして、フードデリバリーがもっと気軽で身近にある未来を目指し、ユーザー・加盟店・配達員、地域を結び、ともに寄り添えるサービスを築いていくために、ライフインフラを目指す出前館の挑戦は、まだこれからも続きます」

「単なるデリバリーサービス」ではなく、生活の一部、日常の選択肢の一つとして信頼される存在になる──。矢野氏の話からは、そんな強い意志が感じられた。出前館の挑戦は、日本の食の風景をどう変えていくのか。その動向に今後も注目したい。