日比谷花壇が挑む「エコ・ファーストの約束」。業界...

2/1(日)

2026年

SHARE

ビジョナリー編集部 2025/10/30

世界トップクラスの長寿国、日本。しかし、その実態に目を向けると「平均寿命」と「健康寿命」の間には、約10年もの乖離が存在するという。多くの人が晩年を認知症や心血管疾患といった加齢性疾患と向き合いながら過ごす。団塊ジュニア世代が後期高齢者となる「2040年問題」を前に、健康寿命の延伸は社会全体にとって待ったなしの課題だ。

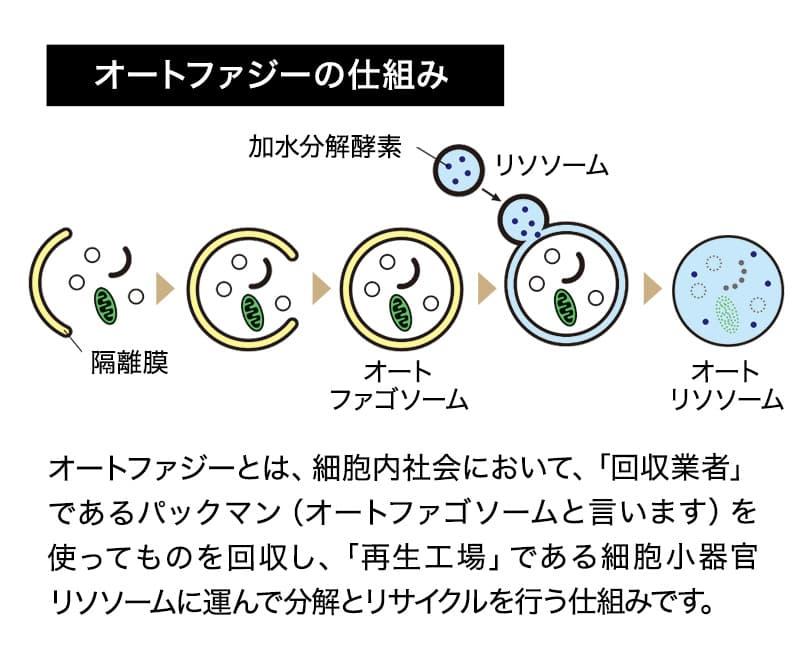

この大きな課題に対し、解決策の一つとして熱い視線が注がれているのが「オートファジー(自食作用)」だ。細胞が自らの内側にある不要物を分解・リサイクルし、機能を正常に保つこの仕組みは、老化抑制や疾病予防に深く関わるとされる。

2016年には、大隅良典博士(現・東京科学大学栄誉教授)がそのメカニズムを解明した功績でノーベル生理学・医学賞を受賞。日本発の研究が、世界の健康長寿への道を照らした瞬間だった。

この最先端の知見を、人々の暮らしに実装しようと動き出した一社が、大阪に本社を置く菓子メーカー、UHA味覚糖である。

世界中で老化抑制の研究が進む中、日本でも健康寿命の延伸は国家的なテーマとなっている。

経済産業省は2040年までに「健康寿命75歳以上」という目標を掲げ、サプリメントや健康食品を含む市場は、2020年の3.4兆円から2050年には8.7兆円へと拡大すると推計している。 特に近年では、抗老化物質として知られる「NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)」が2020年に食品として認可されて以降、関連サプリメント市場は急成長。2020年の26億円から2027年には148億円規模に達するとの予測もあるほどだ。

こうした背景のもと、「オートファジー」は単なるサプリメントの成分という枠を超え、生活習慣の改善やデジタルヘルスとも連携し、新たな巨大市場を形成する可能性を秘めているという。

UHA味覚糖がこの分野に本格的に乗り出したのは2017年。オートファジー研究の世界的権威である吉森保・大阪大学名誉教授との共同研究を開始したことが大きな転機となった。ここから、同社の「菓子メーカー」の枠組みを超えた挑戦が始まった。

2024年には、日本初となる「オートファジー認証マーク」を取得したサプリメント「オートファジー習慣 PLATINUM」を発売。この製品は、40代以上の健康意識の高い層から支持を集め、約30日分で継続率89%(2023年4月~5月、自社調べ)という高い数値を記録したという。翌2025年には、成長する抗老化市場のニーズに応え、業界最高水準のNMN含有量を誇る「オートファジー習慣 NMN25000+」を市場に投入し、製品ラインナップを強化している。

2024年には、日本初となる「オートファジー認証マーク」を取得したサプリメント「オートファジー習慣 PLATINUM」を発売。この製品は、40代以上の健康意識の高い層から支持を集め、約30日分で継続率89%(2023年4月~5月、自社調べ)という高い数値を記録したという。翌2025年には、成長する抗老化市場のニーズに応え、業界最高水準のNMN含有量を誇る「オートファジー習慣 NMN25000+」を市場に投入し、製品ラインナップを強化している。

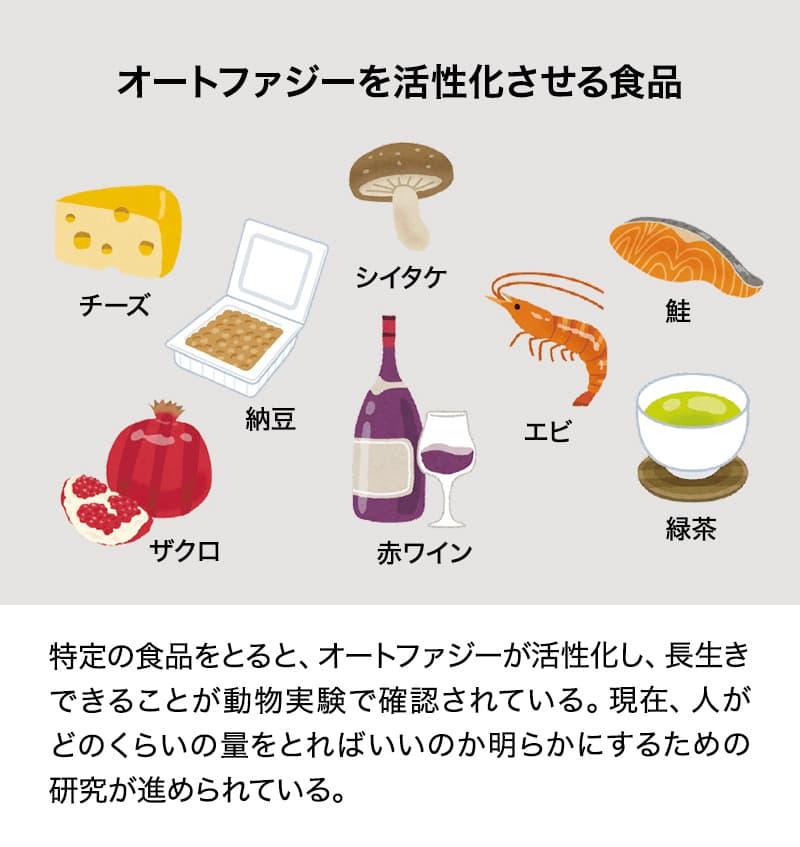

しかし、同社の戦略は製品を売るだけにとどまらない。吉森氏監修のもと、「オートファジーな習慣」と名付けたプロジェクトを推進。プチ空腹や腹八分目、適度な運動といった7つの生活ルールや、発酵食品やナッツ、鮭など14種類の推奨食材を具体的に提示し、その普及に努めている。

Instagramの公式アカウント(@uha_autophagy)では、「日常に取り入れやすい健康法」をテーマにした情報発信を強化。サプリメントという「モノ」の提供だけでなく、生活者一人ひとりが参加できる「健康習慣」という「コト」の提案へと領域を広げているのだ。

今後はSNSでのコミュニティ形成や自治体との連携講座などを通じ、オートファジーを“特別なもの”から“日常の当たり前”へと変えていくことを目指しているという。

UHA味覚糖の視線は、国内市場だけに向けられているわけではない。現在、総額1億100万ドルもの賞金をかけた国際コンペティション「XPRIZE Healthspan」への支援を精力的に行っている。

このコンペは、加齢に伴う疾患リスクを下げ、健康寿命を10年(目標20年)延ばすための革新的なアプローチを競うものだ。その中で、株式会社AutoPhagyGOら3社が共同で提案した「オートファジーリブーストプログラム」が、世界58カ国・600チーム以上の応募の中から準決勝進出を決めた。食事、サプリ、運動、睡眠の4つの領域からアプローチし、科学的根拠を積み上げるという。

UHA味覚糖は、この世界的な挑戦において自社製品「オートファジー習慣」シリーズの提供や臨床試験の支援という形でプロジェクトをサポート。研究成果を社会実装へと繋げるハブとなり、日本発の知見を世界へ発信する構えだ。

UHA味覚糖のルーツは、1949年に現代表取締役社長・山田泰正氏の祖父である山田酉吉氏が開いた飴問屋に遡る。

戦後の栄養不足の時代に、一粒の飴がもたらすおいしさと、上質なカロリーを手軽に届けたい。その想いが同社の原点であり、「おいしいものは、からだにいい。からだにいいものは、おいしい」という理念の根底には、創業当時から変わらない「ヘルスケア」の精神が流れている。

75年以上にわたって培ってきた菓子メーカーとしての矜持を胸に、同社は研究開発から情報発信まで、企業の責任として健康長寿社会の実現に挑む。 超高齢社会という課題先進国・日本を舞台にしたUHA味覚糖の挑戦は、人類のウェルビーイングを向上させる、大きな可能性を秘めているのかもしれない。