日比谷花壇が挑む「エコ・ファーストの約束」。業界...

2/2(月)

2026年

SHARE

ビジョナリー編集部 2025/10/28

キユーピー株式会社が、東京農業大学、株式会社ウエルクリエイトとの共同研究で、注目すべき成果を発表した。製造過程で出る野菜の未利用部分と鶏糞を組み合わせた堆肥が、化学肥料と同等の効果を持つことを突き止めたというのだ※1。この成果は、2025年9月17日(水)から19日(金)にかけて開催された日本土壌肥料学会の2025年度新潟大会※2で発表された。

この研究が注目される背景には、現代日本の農業と社会が抱える複数の課題がある。 一つは、農業に不可欠な化学肥料の原料のほとんどを海外からの輸入に頼っているという現実だ。これにより、国際情勢のあおりを受けやすく、価格高騰が農業経営の大きな負担となっている※3。

同時に、年間約464万トンにも上る食品ロス※4も深刻な社会問題であり、その半分(約231万トン)は事業活動から発生している。

キユーピーグループでは、サラダや惣菜の製造過程で発生する野菜の未利用部を、これまでも飼料や堆肥として活用する取り組みを進めてきたという。しかし、野菜だけで作った堆肥は、植物の生育に必要な窒素が土壌中の微生物に消費されて不足する「N飢餓」という状態に陥りやすく、化学肥料との併用が一般的だった。

もう一つの課題が、鶏卵を生産する過程で大量に発生する鶏糞の存在だ。キユーピーグループは日本で生産される鶏卵の約1割を扱っており、鶏糞の有効活用も重要なテーマであった。養鶏業界では、発生量の多さやにおい、処理コストなどが大きな負担となっているという※5。

今回の研究は、食品ロス、化学肥料への依存、そして鶏糞処理という、これら3つの社会課題を同時に解決する可能性を秘めている。

研究チームが着目したのは、野菜の未利用部に、肥料成分が豊富な鶏糞を組み合わせることだった。パッケージサラダ工場から出た野菜未利用部と鶏糞堆肥を混合・発酵させて作られた「野菜鶏糞堆肥」は、野菜だけの堆肥に比べ、植物の生育に重要な窒素やリン酸といった肥料成分の濃度が高いことが確認された(図1)。

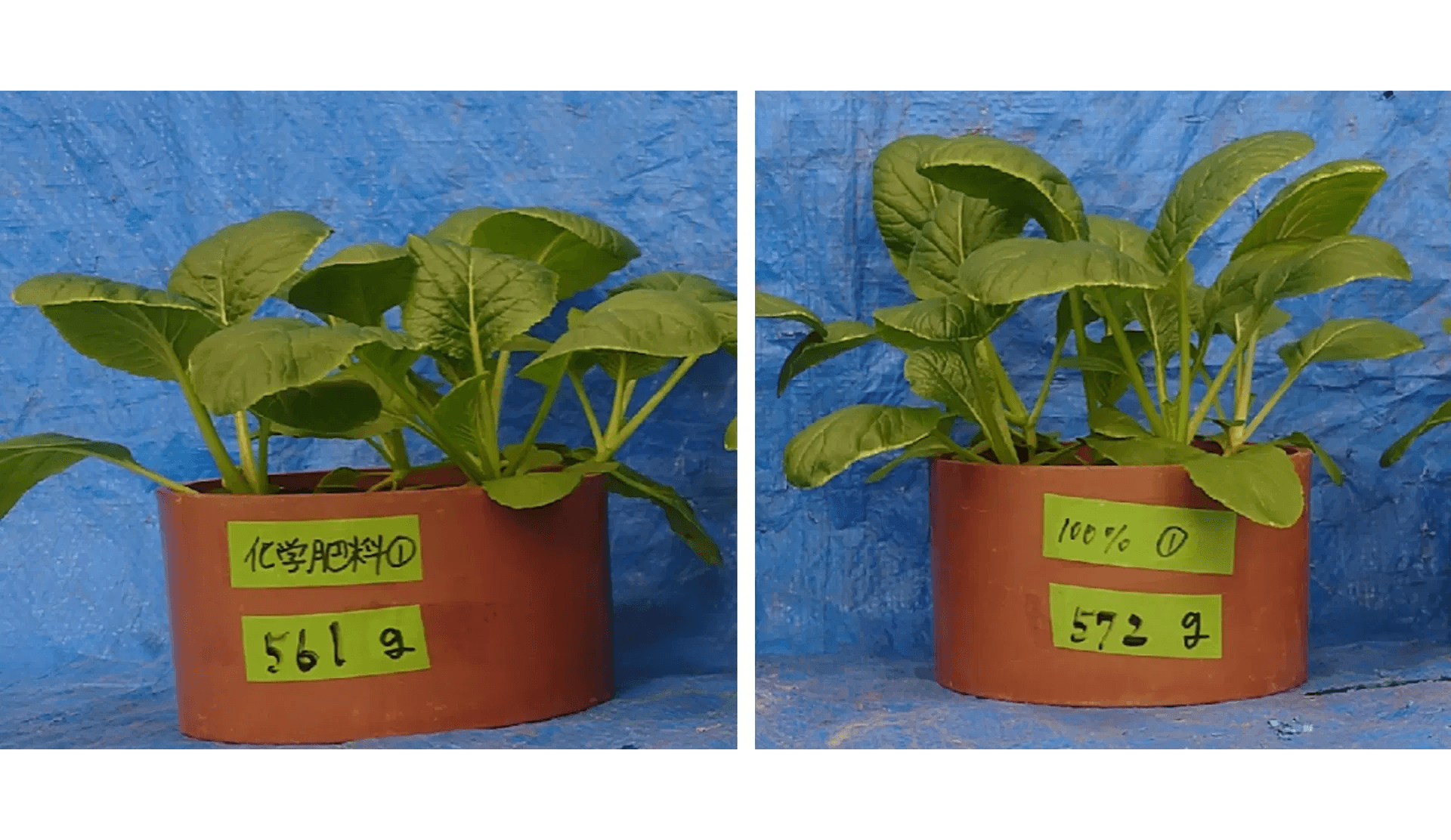

実際にこの堆肥を使ってコマツナを栽培する試験では、驚きの結果が示された。化学肥料だけで育てたコマツナと、同量のリン酸を「野菜鶏糞堆肥」で与えて育てたコマツナは、同等の収量となったのだ。これは、この堆肥に含まれるリン酸が、化学肥料と全く同じ効率(リン酸肥効率100%)で植物に利用されたことを意味するという。

▲図1 コマツナ栽培試験(㊧化学肥料、㊨野菜鶏糞堆肥)

さらに興味深いのは、野菜鶏糞堆肥と化学肥料を混ぜて使用した場合、化学肥料由来のリン酸の利用率を向上させる可能性が示唆されたことだ。野菜鶏糞堆肥が、化学肥料の効果をも引き出すブースターのような役割を果たすかもしれない。

本研究から、野菜鶏糞堆肥が化学肥料と同等レベルの効果を有する有機リン酸肥料として利用できる可能性が示されたと、キユーピーは説明する。今後はさらに研究を重ね、将来的には新たな有機肥料の開発を目指すとのことだ。

キユーピーグループは、サステナビリティに向けた重点課題として「資源の有効活用・循環」を掲げ、2030年までに「野菜未利用部の有効活用率90%以上」を達成するという目標を設定している。

今回の研究成果は、この目標達成に向けた大きな一歩となるだろう。グループは、「野菜から野菜を育てる」という資源循環の実現を目指すとともに、鶏糞活用の新たな可能性を探ることで養鶏業界の課題解決にも貢献していきたいとしている。 サステナビリティサイト 資源の有効活用・循環

パッケージサラダ工場で発生した野菜未利用部を原料に、微生物発酵により堆肥化しました(野菜堆肥)。鶏糞は株式会社花園たまや(養鶏場)の鶏糞堆肥を使用し、野菜堆肥と鶏糞堆肥を4:6の割合で混合、発酵したものを野菜鶏糞堆肥として試験に使用しました。

【試験内容】

植物の生育に必要な成分である、窒素(N)、リン酸(P2O5)の濃度を測定しました。また、炭素率(C/N比)※6についても算出しました。

【結果】

野菜堆肥に比べ、野菜鶏糞堆肥は窒素やリン酸の肥料成分が多く、炭素率(C/N比)が低いことが分かりました(表1)。

▲表1 野菜鶏糞堆肥の分析結果

【試験内容】

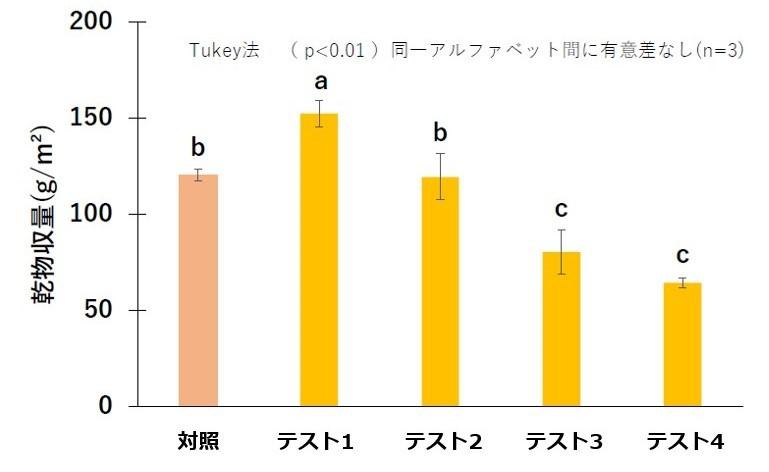

野菜鶏糞堆肥の施用量を段階的に変えることで、単位面積当たりのリン酸施用量が異なる4試験区の土壌を作製しました。それぞれでコマツナを栽培し、29日後のコマツナの収量とリン酸吸収量を比較しました。それぞれの試験区は化学肥料で窒素・カリウム量を統一し、野菜鶏糞堆肥由来のリン酸量に基づく効果を比較しました。

【結果】

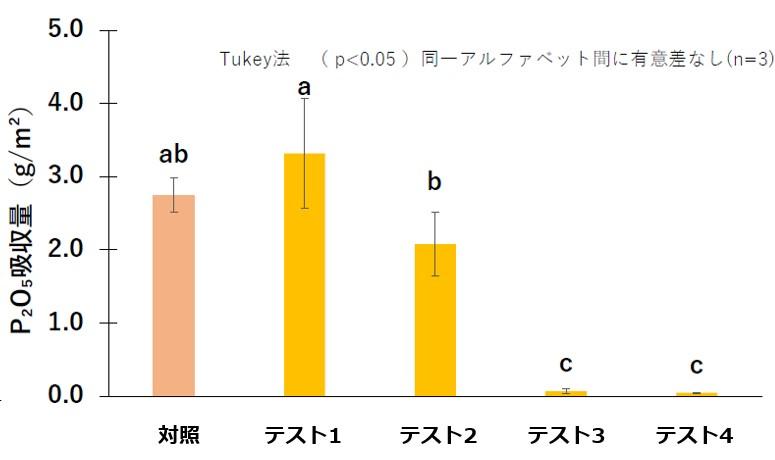

対照(化学肥料)とリン酸量が同じテスト2(リン酸量100%)の試験区で、化学肥料と同程度の収量が得られました(図2、グラフ1)。これより、野菜鶏糞堆肥のリン酸肥効率※7は100%であることが分かりました。

一方、リン酸の植物への吸収量はリン酸量を減らしたテスト3・テスト4で大きく低下することが分かりました(グラフ2)。追加試験で、野菜鶏糞堆肥と化学肥料を混合してコマツナを栽培したところ、計算上のリン酸肥効率が100%以上となることが分かりました(グラフなし)。野菜鶏糞堆肥が土壌へのリン酸吸着を抑制させていることに加えて、化学肥料由来のリン酸の利用率を向上させていると推察されます。

▲図2 野菜鶏糞堆肥の施用量を変えたときのコマツナの生育(29日間)

▲グラフ1:コマツナの収量

▲グラフ2:リン酸(P2O5)吸収量

▲グラフ2:リン酸(P2O5)吸収量

今回の共同研究者である東京農業大学の加藤拓教授は、本研究の意義について次のように語っています。

「我が国には、食品ロスを含む多くの未利用資源があります。その中でも、事業系廃棄物は、まとまった量の廃棄物が継続的・安定的に供給されることから、原料となる未利用資源の回収コストを低く抑えることができます。また、再資源化した資材を企業グループ内や原料発生地域内で使用することで、運搬コストの抑制が期待されます。本研究では、キユーピーグループ内企業および関連企業から出る野菜の未利用部分や鶏糞を利用した堆肥の肥料効果を明らかにしました。今後さらに野菜鶏糞堆肥の肥料効果と土壌改良効果の研究を進めながら、社会に求められる新しい有機質資源の創出を目指していく予定です」

▲東京農業大学 応用生物科学部 農芸化学科 土壌肥料学研究室 加藤 拓 教授

【注釈】

※1 キユーピー公式note「kewpie standard」_FILE 02「循環する人と地球へのやさしい気持ち サラダクラブが野菜でつくる食の未来」

※2 日本土壌肥料学会 2025年度新潟大会

※3 農林水産省 令和7年8月「肥料をめぐる情勢」

※4 環境省「我が国の食品ロスの発生量の推計値(令和5年度)の公表について」

※5 農林水産省 令和7年10月「畜産環境をめぐる情勢」

(https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kankyo/taisaku/attach/pdf/index-208.pdf)

※6 堆肥に含まれる炭素と窒素の量の比率です。炭素は主に微生物のエサとなり、窒素は微生物が増えるための栄養分になります。C/N比が高いと、微生物は窒素を消費しながら活動するため、植物が窒素不足に陥ることがあります(N飢餓)。

※7 肥効率とは、堆肥などに含まれる肥料成分が、化学肥料と比べて植物の生育にどれだけ効果があるかを示す指標です。肥効率が100%の場合、植物に対する肥料成分の効果が化学肥料の効果と等しいことを示します。