決闘罪とは何か。合意のケンカはなぜ罪になるのか

1/24(土)

2026年

SHARE

ビジョナリー編集部 2025/10/27

食卓の定番メニューであり、“家庭の味”の代表格ともいえるポテトサラダ。実はその風味に、地域ごとの特徴が色濃く反映されていることが、キユーピーとグループ会社で惣菜の製造・販売を担うデリア食品の共同研究で明らかになったという。この興味深い研究成果は、2025年8月30日(土)・31日(日)に開催された日本調理科学会2025年度大会※1でも発表され、注目を集めたようだ。

ポテトサラダは、内食・中食・外食とさまざまなシーンで親しまれ、日本の食卓に定着した定番サラダだ。量販店の惣菜売り場でも代表的な副菜の一つであり、元来は家庭の味として各地域の嗜好性を反映したメニューであると考えられるという。そこで今回の研究では、地域別にポテトサラダの風味の傾向を比較し、各地の食事の嗜好性との関連が見られるかを調べることを目的とした。

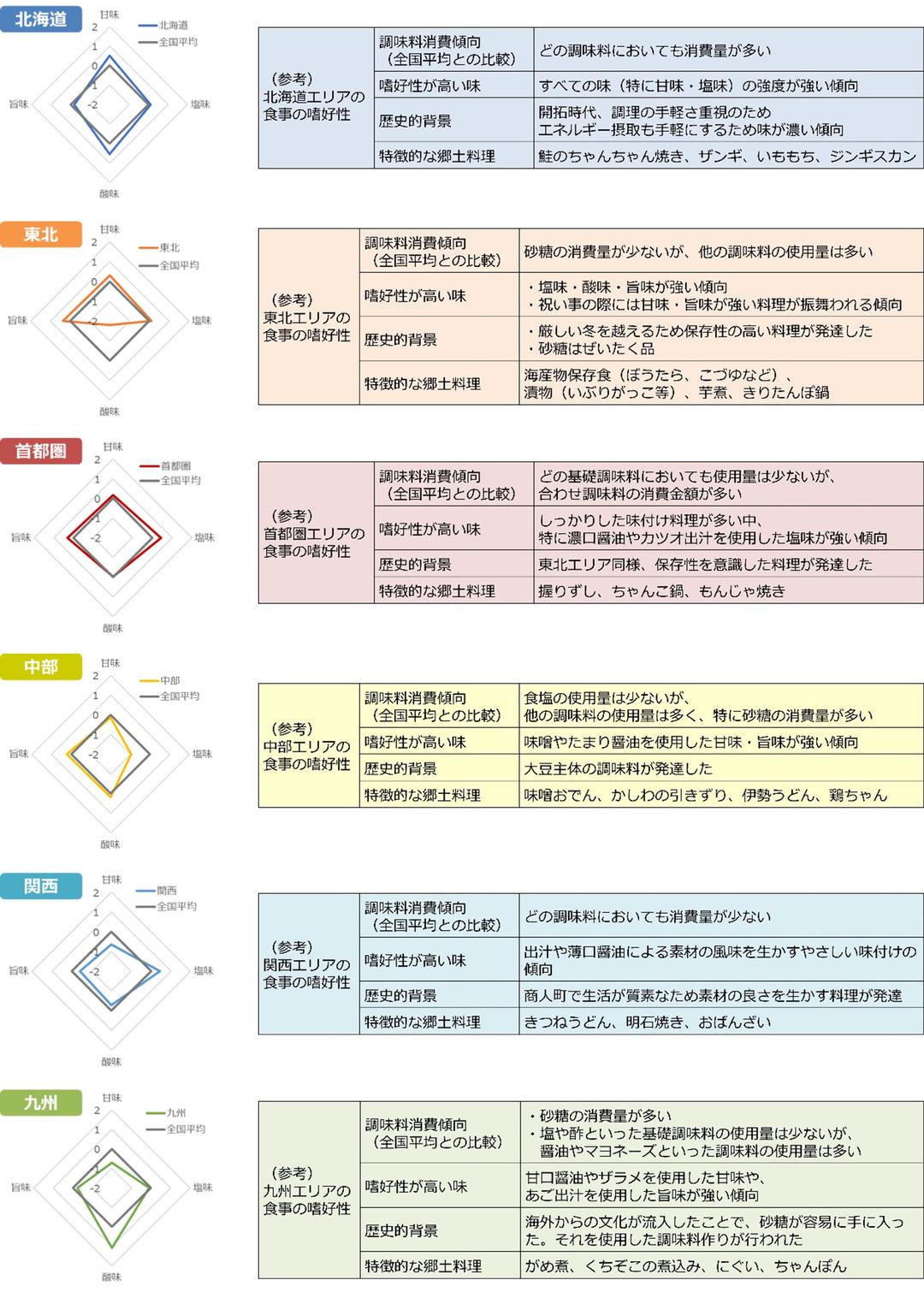

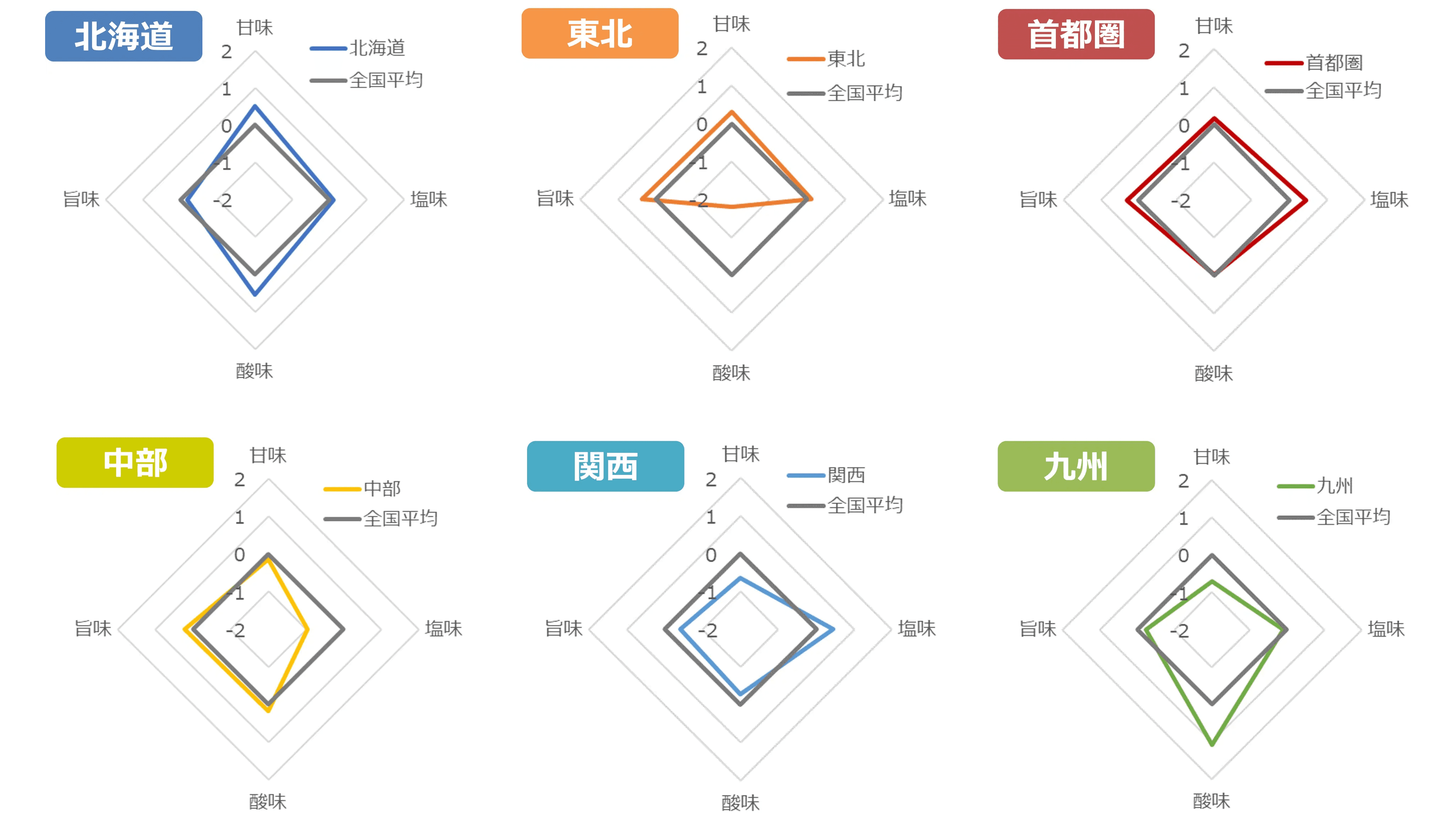

研究では、全国6つの地域(北海道、東北、首都圏、中部、関西、九州)の量販店で販売されているポテトサラダを分析。その結果、地域ごとに風味の傾向に差があることが分かったそうだ。さらに、これらの違いが各地域の食文化や嗜好性と部分的に合致する傾向も見られたという。

たとえば、北海道は全体的に味の強度が強いことがわかり、濃いめの味付けを好む食事の嗜好性とも合致した。

また、東北は調味料主体の味付けで酸味が低く、首都圏は塩味・旨味が強い。中部はマヨネーズの使用量が多く酸味がやや強め。関西は全体的に味が薄めで、出汁や薄口醤油を好む嗜好性との関連性が見られた。

一方で、九州は甘味を好む嗜好性とは対照的に、ポテトサラダに関しては甘味が弱いそうだ。

このように、地域によって傾向がまったく異なる、興味深い結果となった。この結果から、各地域固有の食文化の背景にある、気候や歴史、特産物などが日々の食卓の味を形作り、それがポテトサラダにも反映されている可能性が考えられるとのことだ。「今回得られた知見もふまえ、より多くのお客さまにおいしいポテトサラダを届けるための商品開発やメニュー提案に取り組んでいきます」と関係者は語る。

また、同グループでは研究だけでなく、ポテトサラダをさらに楽しむためのユニークな取り組みも行っている。今年5月にWEB公開した「ポテサラ診断」※2を使えば、簡単な質問に答えるだけで、おすすめのポテサラちゃん※3とレシピが見つかるという。10月10日の「ポテトサラダの日」に向け、こうした研究や販促活動を通じて、ポテトサラダの奥深いおいしさや楽しさを伝えていく構えだ。

※1 一般社団法人 日本調理科学会2025年度大会

※1 一般社団法人 日本調理科学会2025年度大会

※2 ポテサラ診断

※3 ポテサラちゃんは、ポテトサラダをもっとおいしく、楽しく食べてもらうためにデリア食品がつくったマスコットで、公式サイトや食育イベントを通じて、ポテサラのアレンジやレシピを伝えています。

ポテサラちゃん公式Instagram

日本各地で販売されているポテトサラダ計60品(各10品×6地域)について、風味の分析を行った。60品の平均値を基準(0点)とし、サンプルごとに分析値と基準との差を「分析データ」として、地域ごとの分析データの平均値をグラフにまとめている。

分析データを比較すると、ポテトサラダの風味について地域ごとに差が見られた(図の左にあるグラフ)。 また、一般的に知られる各地域の食事の嗜好性について、官公庁等で示されているデータや文献から引用してまとめたもの(図の右にある表)※4と、ポテトサラダの分析データを比較。その結果、各地域の食事の嗜好性とポテトサラダの風味傾向が定性的に合致する部分があることも分かったという。

<分析データを基にしたポテトサラダの風味傾向と食事の嗜好性との関連性>

北海道:全体的に味の強度が強い。食事の嗜好性とも合致する傾向。

東 北:酸味が低いのが特徴。調味料主体の味付けで旨味を強めることにより酸味強度が低くなったと推察している。

首都圏:塩味・旨味が強い。合わせ調味料の消費が多く、塩味の強い食事の嗜好性と合致する傾向。

中 部:旨味・酸味がやや強く、塩味が低い。食塩の消費量は少なくマヨネーズの消費量は多いことが、酸味が強く塩味が低い要因と推察している。

関 西:塩味以外は全体的に味の強度が低い。出汁や薄口醤油のやさしい味付けの嗜好性と合致する傾向。

九 州:酸味が強く、甘味が低い。甘味が好まれる食事の嗜好性と関連が低い傾向。

※4 官公庁等で示されているデータや文献から引用し、次の4つの視点で定性的にまとめたとのこと。 ①調味料消費量傾向、②①を基にした嗜好性が高い味(甘味:砂糖/塩味:食塩・醤油/旨味:味噌/酸味:酢・マヨネーズ・マヨネーズ風味調味料)、③歴史的背景、④特徴的な郷土料理

引用文献:総務省統計局 家計調査(家計収支編)調査結果 (二人以上の世帯) 品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング(2022年(令和4年)~2024年(令和6年)平均)/農林水産省ホームページ「うちの郷土料理」/(一社)日本調理科学会 家庭料理研究委員会 総まとめ報告書